>

Les communications

LA FORME DE L’EXPOSE : généralités

- un exposé emprunte sa forme à la dissertation, dont il reprend les composantes à quelques détails près :

LA FORME DE L’EXPOSE : cas d’un exposé avec notes

- les introduction, transitions et conclusion sont entièrement rédigées.

- pour le corps du texte, deux solutions sont possibles et dépendent de l’aisance et du mode d’expression de chacun :

· ceux qui sont à l’aise à l’oral et qui ont les moyens d’improviser[4], se limiteront à inscrire sur leur feuille une trame détaillée avec les exemples majeurs.

· dans le cas contraire, il faut rédiger le plus complètement possible le corps du texte. Tout l’art, dans ce cas, consistera à ne pas donner l’impression de ne pas lire votre copie, d’où l’importance de bien aérer la présentation de vos feuilles et d’utiliser une taille de caractères typographiques suffisamment grande pour pouvoir être lus sans se courber.

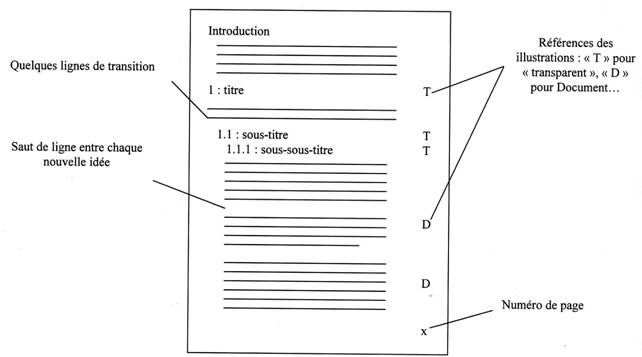

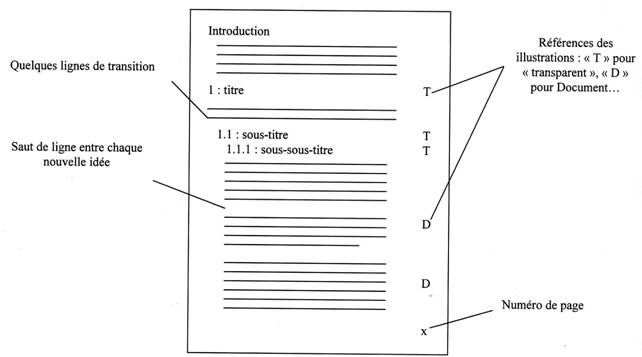

- à chaque partie correspond une feuille, si possible unique. Pour un exposé en trois parties, vous aurez donc cinq feuilles : une pour l’introduction, une par partie et une pour la conclusion. Les feuilles sont écrites uniquement au recto et numérotées pour éviter toute confusion. Le contenu de chaque feuille est calibré de telle façon que vous teniez le temps qui vous est imposé.

- à l’intérieur des parties, les sous-parties sont nettement détachées les unes des autres (sauts de lignes), et hiérarchisées de façon claire (retraits).

- une colonne est réservée à droite pour rappeler les références des documents à présenter, s’il y en a.

Exemple de présentation d’une feuille

- ne noyez pas votre auditoire sous les illustrations (document, donnée, citation), favorisez les plus percutantes : en gros il faut prévoir une illustration majeure par sous partie, pas plus. Toutefois, prévoyez quelques illustrations en réserve si jamais votre exposé allait trop vite. Dans le cas contraire, omettez les illustrations prévues, vous pourrez toujours les utiliser dans le cadre de l’entretien avec le jury. Si vous distribuez ou projetez des documents, vérifiez qu’ils soient bien lisibles ou audibles.

LA FORME DE L’EXPOSE : cas d’un exposé sans notes

- l’idéal serait d’apprendre par cœur les parties structurantes de son exposé : introduction, transitions et conclusion.

- pour ne pas perdre le fil de votre démonstration, simplifiez votre plan à l’extrême :

· en n’allant pas au-delà des sous-titres ;

· en composant des titres courts et clairs qui expriment justement et efficacement votre propos, tout en étant faciles à retenir ;

· en veillant à son articulation logique, en lien direct avec votre sujet.

- comme vous ne disposez pas du secours du papier pour calibrer chacune de vos parties, il faut travailler à la montre : veillez soit à utiliser un chronomètre (mais c’est parfois anxiogène), soit à mettre votre montre à midi. Veillez aussi à ce que la lecture de l’heure soit aisée depuis votre position de lecture.

- en ce qui concerne les illustrations, suivez les mêmes conseils que pour l’exposé avec notes. Les étudiants les moins sûrs d’eux peuvent ajouter à ces documents un plan, mis sur transparent ou composé sous forme Powerpoint ou équivalent, et projeté. Dans ce dernier cas, il faut éviter les présentations trop complexes ou baroques et privilégier la clarté.

Préparation finale

- entraînez vous à voix haute et dans les conditions matérielles de l’oral (pupitre ou table, debout ou assis, notes ou sans notes...) pour vérifier si vous tenez le temps imposé, et repérer ce qu’il faut améliorer (débit, ton, taille de l’écriture si vous avez des notes, commentaire ou projection de documents...).

- le mieux, est d’être assisté de quelqu’un auquel vous pourrez rendre le même service, sinon, enregistrez-vous. Entraînez-vous jusqu’à ce que vous maîtrisiez l’exercice le mieux possible.

Le comportement durant l’exposé

- la tenue vestimentaire que l’on adoptera le jour de son exposé est importante. La règle est la suivante : il faut être naturel… sans être nature. Il est possible de faire un effort, montrant ainsi au jury que l’on a conscience qu’il s’agit d’un jour exceptionnel, toutefois un oral n’est pas un défilé de mode ou un jeu de séduction : une tenue trop voyante, provocante ou extravagante détournera l’attention du public et du jury qui aura plus de mal à éviter les distractions et les sources d’agacement. Un détail peu paraître ridicule mais ne l’est pas : il ne faut jamais inaugurer de chaussures neuves le jour d’un oral, surtout si vous intervenez debout.

- le regard : il faut s’adresser à votre public et donc le parcourir du regard durant tout votre exposé, en favorisant évidemment les membres du jury qui sont votre interlocuteur principal. Si le pupitre mis à votre disposition peut être réglé, n’hésitez pas à le faire, de façon à pouvoir lire vos feuilles sans difficulté sans vous détacher de l’assemblée.

- la parole : elle doit être posée, puissante sans être tonitruante, et variée pour faire sentir les nuances de votre démonstration et la hiérarchie de vos propos. Il ne faut jamais s’adresser à quelqu’un en particulier dans le jury ou le public (parents, amis...), même sous la forme allusive (dans votre livre etc.) , ce qui donne la détestable impression aux autres d’être inutiles.

- l’attitude : n’oubliez pas votre corps durant l’exposé, particulièrement vos mains et vos jambes : évitez de manier un objet du genre d’un stylo, faites attention à ne pas vous dandiner. Au contraire, accompagnez la parole du geste — sans excès —, et évitez d’être raide comme la justice.

- les réactions : ne commentez pas votre performance (« de toute façon c’est nul », « j’ai eu une idée géniale dont je vais vous faire part » et autres variantes). Ne vous préoccupez pas des attitudes du public et du jury qui peuvent avoir un sens très différent de ce que vous pensez : un bâillement n’est pas nécessairement le signe d’un désintérêt, une prise de note active par un membre du jury ne signale pas que vous êtes en train de dire une énormité… n’attendez pas du jury, ni même du public, qu’il vous applaudisse et ne mesurez pas la qualité de votre performance à l’amplitude et à la durée de ces applaudissements.

- les questions : ne prenez aucune d’entre-elles pour une agression ou une façon de vous déstabilisez, essayez seulement de comprendre ce que cherche le jury et, si cela ne vous paraît pas clair, n’hésitez pas à faire reformuler ou préciser la question. Si vous ne savez absolument pas comment répondre, dites-le directement.

[1] Contrairement à la dissertation, où l’on peut présenter le plan avant la problématique, à l’oral il est toujours plus clair de finir par la présentation du plan.

[2] Rappelons que cette transition n’est pas partagée en deux morceaux, l’un à la fin de la partie qui précède et l’autre au début de celle qui commence : elle forme un tout organique mis au début de la partie qu’elle introduit.

[3] On évitera de terminer chaque partie du développement par une conclusion intermédiaire, ce qui ne se conçoit que dans le cadre des travaux très développés (thèse etc.). Ici, on réservera l’ensemble des conclusions à la seule conclusion finale.

[4] L’improvisation peut prendre deux formes : la plus courante consiste à dire n’importe quoi sur n’importe quel sujet en donnant l’impression de le maîtriser. Cette forme d’improvisation, qui ne trompera aucun jury de spécialistes, est à fuir comme la peste. La seconde, suppose une parfaite maîtrise de son sujet et une grande capacité d’adaptation à son public, permettant de varier le discours en fonction de ce public : c’est de cette forme d’improvisation dont il est question ici.