MÉthode pour l’ORAL

PRÉPARER L’ÉTUDE

- on vous fournit une liste d’oraux : pour chacun d’eux il vous faut rédiger une fiche facile à mémoriser. C’est le type même de travail qui doit être réalisé en groupe[1] :

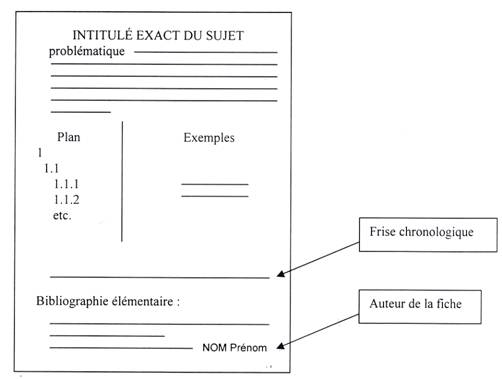

Modèle de fiche d’oral :

- quelques conseils pour ces fiches afin de :

PROCÉDER DU GÉNERAL AU PARTICULIER

- il faut commencer par cerner précisément le sujet (par exemple en lisant un article de dictionnaire historique ou une encyclopédie). Immédiatement après il faut bâtir une problématique, au moins élémentaire.

- il faut ensuite élaborer un plan. Le plan élaboré, si possible jusqu’au niveau des sous-parties de sous parties, il faut maintenant réunir la matière essentielle en effectuant les lectures nécessaires. Si besoin est rectifiez votre plan en cours de recherche.

LA FORME DE L’EXPOSÉ

- un exposé est composé exactement comme une dissertation et comporte donc :

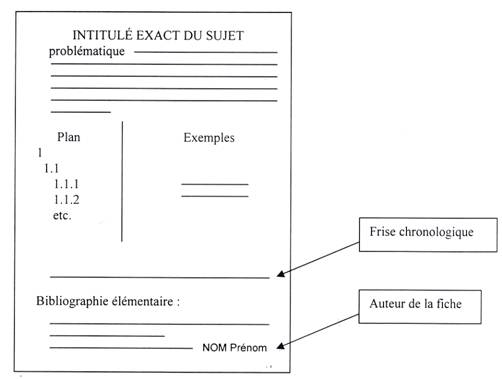

- par contre, vous ne présentez pas vos feuilles comme une dissertation, car il faut pouvoir vous lire de loin (vos feuilles sont posées sur une table et vous ne devez pas vous pencher dessus) :

Exemple de présentation de feuille d’exposé (type feuille double grand format) :

Nota : quelques trucs sont utiles pour éviter des difficultés à l’oral à cause de problèmes matériels, en particulier écrire gros, hiérarchiser les notions (titres, sous-titres, idées, exemples...) en utilisant sauts de lignes, retraits progressifs, couleurs..., rédiger au minimum (mais rédiger obligatoirement introduction, conclusion et transition pour vous donner une plus grande assurance), numéroter les pages, ne jamais écrire au verso et ne pas mélanger des parties différentes sur une même page.

TENIR SON TEMPS

- terminer avant le temps vous expose à une série plus longue de questions : faites des introductions et des conclusions fournies — ce qui ne veut pas dire verbeuses —, et solidement structurées (présentation du sujet, du plan, de la problématique...).

- terminer après le temps vous expose à être coupé par le jury : d’où l’importance de minuter chaque partie de votre intervention, de rédiger in extenso la conclusion —ce qui vous permet d’en accélérer la lecture si besoin est —, et de problématiser pour « dire bien » plutôt que vouloir « dire tout ».

- dans tous les cas cela impose d’avoir les yeux rivés sur votre montre, déposée sur la table, et calée à midi au début de l’exposé.

M. Michel FAUQUIER

si vous utilisez ce travail, merci d'en mentionner l'auteur, conformément à la loi

Annexe 1 à la fiche sur l’oral : modalités pratiques concernant les « khôlles ».

Structure

On entend par « khôlles » (« hypokhôlles » pour les hypokhâgneux), des exercices préparatoires aux oraux des concours. En fonction du nombre d’élèves dans la classe, le nombre des khôlles d’histoire est de deux ou trois dans l’année scolaire. Ces khôlles s’effectuent dans les conditions les plus proches de celles du concours, c’est à dire avec les mêmes durées et matériels.

Les khôlles seront effectuées sur la base du schéma de l’école Normale Supérieure « Lettres-Sciences humaines » :

· durée de préparation : une heure (une seule question, tirée au sort).

· durée de l’exposé oral, face à un jury, et en présence d’un public : vingt minutes maximum.

· entretien avec le jury : dix minutes ou plus si votre exposé a duré moins de vingt minutes.

Conditions matérielles

Chaque candidat n’apporte avec lui que du papier et son matériel d’écriture, à l’exclusion de tout autre matériel qui est laissé à l’entrée de la salle de préparation. Toutefois, les candidats sont invités à emprunter à la bibliothèque de section les usuels suivants qu’ils peuvent utiliser, et eux seuls, durant les oraux, en veillant à les rapporter une fois les oraux terminés :

· Atlas d’histoire universelle, collection Rolland.

· Atlas universel de géographie, Bordas.

· Bible de Jérusalem (La).

· Dubois J., Lagane R., Lerond A., Dictionnaire du français classique.

· Duby G. dir., Atlas historique grand format, Larousse.

· Furetière, Dictionnaire universel.

· Grand Atlas de géographie, Bordas.

· Grimal P., Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine.

· Littré E., dictionnaire de la langue française.

· Robert (Le) : Langue française.

+ des cartes murales : France physique, France géologique, Aéroposter de la France, carte routière de la France.

+ les recueils de dates, par grandes périodes, de la collection « Que sais-je ? » (Les grandes dates de...) publiés aux P.U.F.

Organisation pratique

- lieu, dates et horaires des khôlles vous seront transmis dès que nécessaire par le Directeur des classes préparatoires.

[1] Voir fiche « travail en groupe ».